ステロイドカバーについてまとめてみた

1 ステロイド使用者の周術期・急性ストレス期にステロイドカバーが必要な理由は?

→内因性のステロイド分泌が抑制されているため

2 ストレス時急性腎不全ではどのような症状、検査所見があるか?

→低血糖・ショック、意識障害、電解質異常(低ナトリウム、高カリウム)の4つ+好酸球増多

3 どのような患者にステロイドカバーが必要か?

→PSL7.5mg以上かつ3週間より長期のステロイド投与

4 実際どのようにステロイドのカバーを行うか?

→侵襲の程度によって投与量を決める

重症患者で副腎不全の考慮が必要な4つの場合

|

ショック |

適切な輸液・昇圧薬に反応しない低血圧 |

|

意識レベルの低下 |

無気力、原因不明の意識障害 |

|

一般的にはストレス環境下では高血糖になることが多い |

|

|

電解質異常 |

低ナトリウム(135以下)、高カリウム |

次のような場合にはステロイドカバーは行わなくて良い

・投与期間によらずPSL5mgより少量の投与

・投与量によらずPSL投与が短期間(3週間以内)

しかしあくまで絶対的なものではなく、疑えばカバーすればいいとも考えられる。

ステロイドカバーが適応となる状態

・3週間より長期間かつPSL7.5mg以上のステロイド投与

・クッシング症候群を認める患者

例外的にHPA系抑制があると考えられる場合

|

量によらず以前にステロイドを内服していた場合 |

|

特に3週間より長期にわたりPSL7.5mg異常を内服していた場合は注意が必要(HPA系の機能回復には1年程度かかることがあるので最低1年はステロイド内服歴を遡る必要がある) |

|

ステロイド吸入 |

|

フルチカゾン(フルタイド、アドエア)ブテソニド(パルミコート、シムビコート)>1500μgで吸入ステロイドでもHPA系の抑制が起こる。 |

|

ステロイド外用薬 |

|

Strongest クロベタゾール(デルモベート)2g/day以上もしくはVery strong ベタメタゾン(リンデロン)7g/day以上でHPA系の抑制が出てくる。 |

|

ステロイド関節内投与・硬膜外投与 |

|

3ヶ月以内に施行している場合 |

|

フェニトイン、リファンピシン、フェノバルビタールなど |

実際の症例に対するステロイドカバー

|

侵襲(手術・疾患) |

ヒドロコルチゾン容量 |

|

1時間以内の局麻手術 |

ステロイドカバー必要なし |

|

Minor ・鼠径ヘルニア修復 ・大腸内視鏡検査 ・中等度以下の嘔吐・胃腸炎 |

術前にヒドロコルチゾン25mgを1回点滴静注しそのあとに通常のステロイド量へ |

|

Moderate ・開腹の胆嚢摘出 ・半結腸切除 ・関節置換術 ・肺炎・重症胃腸炎 |

ソルコーテフ50mg点滴静注。その後20〜25mgを8時間ごとに24時間投与する。そのあとは通常のステロイド量へ減量。 |

|

Severe ・主要な呼吸器手術 ・膵頭十二指腸切除 ・肝臓切除 ・膵炎 |

ソルコーテフ100mgを麻酔導入前に点滴静注。50mg/回を6時間ごとに24時間投与。25mgを6時間ごとに24時間投与しその後通常のステロイド量へ。 |

|

Critically ill ・敗血症性ショック ・多発外傷 |

ヒドロコルチゾン50〜100mgを6〜8時間ごとまたはヒドロコルチゾン100mg点滴静注。200〜300mg/日で持続点滴をショックが改善するまで継続。トータル数日〜1週間かけて減量 |

Bell麻痺やRamsay Hunt症候群でのステロイドの使い方

- Bell麻痺

顔面神経系の膝神経節に潜伏感染したヘルペスウイルスによる再活性化によって生じる。ウイルス性神経炎による神経浮腫と骨性顔面神経管内における神経の圧迫、循環不全により顔面神経の麻痺が起きる状態である。

症状は48時間以内に最大となり予後を改善するためにできるだけ早期にステロイドを使用する必要がある。

・Bell麻痺治療の実際

|

|

日本神経治療学会 |

アメリカ神経学会 |

|

投与時期 |

発症3日以内、遅くても10日以内 |

できるだけ早期に |

|

ステロイドの種類 |

||

|

投与法 |

・1mg/kg/dayもしくは60mg/dayを5〜7日間。その後7日で漸減中止。 ・中等度以下の高齢者であれば上記の量の半量から開始。漸減中止は同じ。 |

・60mg/dayを5日間その後5日かけて漸減中止 ・1回25mg1日2回を10日間投与 |

上記表のステロイド投与に加えて抗ウイルス薬の投与が神経希望予後に改善させると言われている。可能な限り抗ウイルス薬を併用する。

処方例:プレドニゾロン5mg 1mg/kg/day朝食後*7日間その後7日かけて漸減中止。ステロイド投与開始と同時に抗ウイルス薬(アシクロビルもしくはバラシクロビル)7日間併用。

- Ramsay Hunt 症候群

帯状疱疹ウイルスが原因で末梢性顔面神経麻痺顔が起きる。耳介と外耳道の帯状疱疹+顔面神経麻痺、耳介と外耳道の帯状疱疹+顔面神経麻痺+聴神経症状(聴力低下、めまいなど)のどちらかを満たすものをRamsay Hunt症候群と定義する。患者の14%が皮疹に先行して顔面神経麻痺をきたすためBell麻痺との鑑別が困難な場合があるが治療はBell麻痺と同じなのでそこまで実臨床では困らない?

またこれらに追加でビタミンB12は神経再生を助ける働きもあるので投与を考慮しても良い。また顔面神経麻痺により兎眼となる症例もあり眼帯や点眼保湿も考慮する。

リウマチ膠原病疾患でのステロイドの使い方(関節リウマチとリウマチ性多発筋痛症)

- 関節リウマチ

症例1

脊椎圧迫骨折の既往がある65歳女性。1ヶ月前からの多関節痛を主訴に近医を受診した。左右2〜5指のDIP関節、右肘関節、左膝関節に主張、疼痛あり、血液検査でリウマトイド因子と抗CCP抗体が陽性であった。関節リウマチと診断しメトトレキサート4mg/週で開始となるも改善に乏しく手を床につくことも歩行をすることも困難となったため紹介受診となった。

近年関節リウマチの治療はメトトレキセートやサラゾスルファピリジンなどを使用することに加えて初期にはステロイドを併用してなるべく早く関節の炎症を鎮めることで日常生活の質を取り戻し、将来の関節変形のリスクを減らすことが勧められている。しかし確立した投与量などはなく数カ所の関節炎であればステロイド関節注射を選択することもある。

処方例:間質性肺炎や腎機能障害などがないことを確認しつつメトトレキサート8mg/週に増量しステロイド15mg/日を開始。その後メトトレキサートの増量、さらにサラゾスルファピリジンとブシラミンの併用を行いながら、ステロイドの減量を進めて5ヶ月後にはステロイド中止となった。

関節リウマチ治療と入院治療が必要な肺炎を発症するリスク

|

薬剤 |

ハザード比 |

P値 |

95%CI |

|

PSL(全て) |

1.7 |

<0.001 |

1.5~2.1 |

|

PSLなし |

1.0 |

|

|

|

PSL5mg以下 |

1.4 |

<0.001 |

1.1~1.6 |

|

PSL5〜10mg |

2.1 |

<0.001 |

1.7~2.7 |

|

PSL10mg以上 |

2.3 |

<0.001 |

1.6~3.2 |

|

メトトレキサート |

1.0 |

0.884 |

0.8~1.2 |

|

ヒドロキシクロロキン |

0.9 |

0.331 |

0.7~1.1 |

|

レフルノミド |

1.3 |

0.036 |

1.0~1.5 |

|

サラゾスルファピリジン |

0.7 |

0.053 |

0.4~1.0 |

|

インフリキシマブ |

1.2 |

0.182 |

0.8~1.4 |

|

エタネルセプト |

0.8 |

0.051 |

0.6~1.0 |

|

アダリムマブ |

1.1 |

0.816 |

0.6~1.8 |

- リウマチ性多発筋痛症

症例2

75歳男性。2ヶ月前から左肩の疼痛を自覚した。近くの整形外科に受診していた。その後右肩、首、背部と痛みが広がり寝返りを打つことも徐々に大変になった。1週間前からは太ももの痛みも出現したためリウマチ性多発筋痛症を疑われて紹介受診となった。

Don’t!! リウマチ性多発筋痛症にいきなりステロイドを処方

初診時からいきなりステロイドを処方することは可能な限り避ける。基本的にリウマチ性多発筋痛症は除外診断となる。巨細胞性動脈炎を合併している場合を除くと治療開始までに1週間程度の猶予があるはずである。感染性心内膜炎などの感染症は潜んでいないか、高齢者発症関節リウマチではないか、巨細胞性動脈炎を合併していないか、甲状腺機能障害でないか、crowned dens syndromeなどの偽痛風ではないか、ANCA関連血管炎ではないかなどの鑑別を考える。

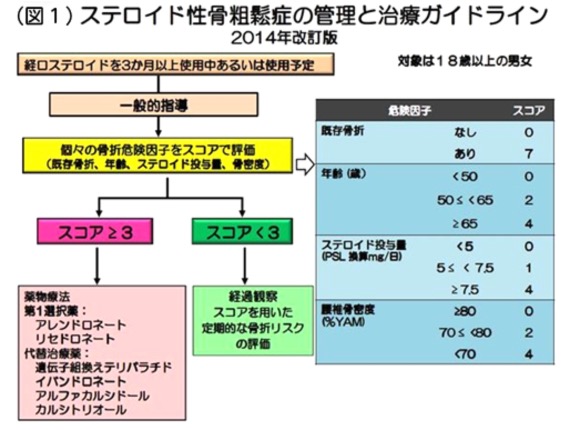

処方例:プレドニゾロン15mg朝1回から開始。3ヶ月以上続けてプレドニゾロン7.5mg/日以上使用する見込みであるためステロイド性骨粗鬆症のリスクを減らす目的でビタミンD

とビスフォスフォネート製剤も併用する。

|

ステロイドの開始 |

・PSL換算で12.5~25mgの範囲で治療を開始 ・糖尿病、骨粗鬆症、緑内障がある場合や感染症のリスクがある場合は少ない量から開始する。 ・PSL換算で7.5mg未満で30mg以上からの初期投与は避ける。 ・経口ステロイドは朝1回投与とする |

|

ステロイドの減量スピード |

・症状を基準に調整。CRPやESRは絶対的な判断基準とならない。 ・症状が改善しない、炎症反応も下がらない場合は感染症、悪性腫瘍の除外を検討する。巨細胞性動脈炎の合併の可能性を考慮する。 ・減量のとりあえずの目標は4~8週以内にPSL換算で10mgに ・PSL10mg以下になると再燃の可能性もありゆっくりと減量1ヶ月に1mgを目安に減量。隔日スケジュールを用いて1.25mgずつ減量など ・最低1年かけてステロイドの中止を目指す。 |

|

症状が再燃したとき |

・再燃時はステロイドを再発前の投与量に戻し、4〜8週間かけて緩徐に再燃時の量まで減量する。 ・再燃のリスクとしては高齢者、女性、プレドニゾロン換算10mg未満からの治療導入、早期のステロイド減量、診断の遅れなどがある。 |

|

専門医へのコンサルトの目安 |

・60歳未満での発症 ・末梢関節炎を伴う場合 ・発熱などの全身症状を伴う場合 ・炎症反応が低値な場合 ・ステロイドの副作用の既往がある場合 ・ステロイドの副作用のリスクが高い場合 ・ステロイド治療に抵抗性の場合 ・ステロイド治療中に再燃する場合 |

内分泌疾患でのステロイドの使い方

症例1

30歳女性。上腹部痛・下痢・発熱を主訴に来院。意識障害なし。甲状腺はびまん性に腫大し頻脈140(不整)・振戦も認めた。血液検査ではTSH<0.01,Free T4>7.77,Free T3 27.5,TSH受容体抗体陽性であり、バセドウ病による甲状腺クリーゼと診断。β遮断薬、ステロイド、ヨウ化カリウム、チアマゾール投与で軽快しチアマゾールのみ継続して退院となった。

・病態

甲状腺機能亢進症が存在し、これに何らかの強いストレスが加わったときに甲状腺ホルモン作用過剰に対する生体の代償機構が破綻して複数臓器が機能不全に陥った状態。Basedow病に起因することが多い。

・症状・診断

中枢神経症状・発熱・頻脈・心不全症状・消化器症状のうち中枢神経症状+他の症状項目1つ以上または中枢神経症状以外の症状項目3つ以上を認めた場合に診断・

・治療

1 甲状腺ホルモン産生・分泌の減弱

チアマゾールまたはプロピルチオウラシル

ヨウ化カリウム

ステロイド(T4からT3への変換を抑制する)

ステロイド処方例:ヒドロコルチゾン50mg点滴静注 6時間ごとから開始、漸減する。

2 甲状腺ホルモンの作用の減弱

甲状腺クリーゼは臨床的に診断することが重要であり疑われれば直ちに集約治療を開始する。

症例

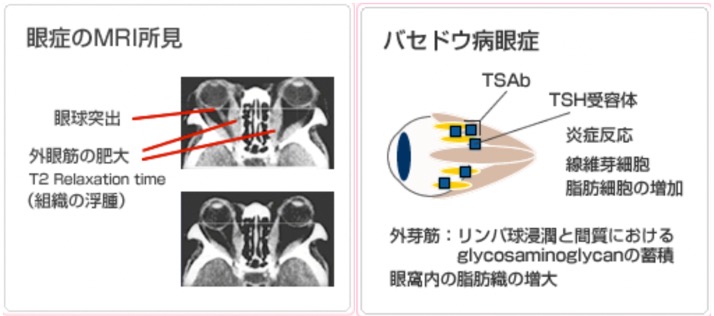

30歳喫煙男性。動悸・右眼球軽度突出・複視を主訴に来院。血液検査、シンチ検査Basedow病と診断されMRIで右甲状腺眼症を認めた。抗甲状腺薬・ステロイド療法で眼症は軽快したが残存している。

・病態

主にバセドウ病ではTRAb(TSH受容体抗体)が眼球周囲脂肪組織や動眼筋に炎症を起こすことで発症する。喫煙がリスクファクターの一つである。

・治療

炎症・免疫反応を抑制するために眼科管理下でステロイドパルス療法、維持療法を行い、減圧術や放射線照射術も適宜行う。禁煙も重要。

処方例:メチルプレドニゾロン1g/日を3日間連続投与(パルス投与)。そのあとプレドニゾロン0.4~0.5mg/kg/日に切り替え、3〜6ヶ月かけて漸減する。

甲状腺眼症は甲状腺ホルモンの状態とは無関係に起こることもあり、橋本病でも合併することがある。

亜急性甲状腺炎

・病態

先行感染に続発することが多く、圧痛を伴う破壊性甲状腺炎である。女性に好発し春から夏にかけて発症が多い。

・治療

NSAIDsによる疼痛コントロールが不十分な場合にステロイドを投与する。

処方例;プレドニゾロン30mg1日1回 数ヶ月かけて漸減する

粘液水腫性昏睡

・病態

重度の甲状腺機能低下症により、低体温・意識障害・徐脈・抹消血管収縮などが生じた状態で感染・低血糖・脳卒中・外傷などを契機に発症することが多い。

・治療

原疾患の治療・循環動態安定化・加温のほかレボチロキシンとステロイドの補充を行う。ステロイドの補充は副腎不全を併発している場合が多く、レボチロキシン単独投与では副腎クリーゼが誘発されるリスクがあるからである。

処方例:ヒドロコルチゾン100mg点滴静注 8時間ごとから開始し漸減する。

・病態

外来患者では副甲状腺機能亢進症、入院患者では悪性疾患関連が多い。

・症状

消化器系:便秘、食欲低下、吐き気、嘔吐、膵炎、消化管潰瘍

中枢神経系:意識障害、せん妄、うつ

腎尿路系:結石、腎機能低下、頻尿、尿崩症

筋骨格系:筋症、筋力低下、偽通風

その他:高血圧、皮膚掻痒感

・治療

ステロイドは消化管からのカルシウム吸収を抑制するが、血中カルシウム濃度の低下には数日かかる。そのため急性・症候性の場合はまず生理食塩水による補益+フロセミド+ビスフォスフォネートなどを投与する。一方で乳がん・骨髄腫・サルコイドーシス・ビタミンD中毒による慢性高カルシウム血症の場合にはステロイドの有効性が高い。

処方例:ヒドロコルチゾン100mg点滴静注を8時間ごとから開始し、プレドニゾロン1回30mg、1日2回に切り替える。

Tips:高齢者では骨粗鬆症治療薬としてビタミンD投与が漫然とされていて高カルシウム血症になっている場合があるので注意。

感染症でのステロイドの使い方

はじめに

感染症にステロイド?一昔前では免疫を抑えるステロイドを感染症に用いることは普通ではなかったが今となっては様々に使用されている。しかしエビデンスはそれほど確立しておらず唯一あるのは細菌性髄膜炎に対してと敗血症性ショックに対してのみである。

- 敗血症とステロイド治療

2008年の大規模RCTの結果はステロイドの有効性はなく統計的有意差は無いものの新規感染症の発症率がステロイドによって上昇することも示された。しかし敗血症性ショックからの離脱は3.3日対5.8日とステロイド群で早かったことでステロイド自体に昇圧効果がありステロイドは敗血症性ショックで輸液と昇圧薬にも反応しない症例に限定されるというのが現在のガイドラインの立ち位置である。

- 細菌性髄膜炎に対して

細菌性髄膜炎は重篤な中枢神経感染症で敗血症性ショック・DIC・ARDSなど全身の合併症のほか意識障害・頭蓋内圧亢進・脳浮腫・痙攣・麻痺・聴力障害など神経合併症を起こす。いくつもの研究が世界各地で行われているが現状は肺炎球菌性の髄膜炎に限定してデキサメタゾン治療を行うことが先進国で推奨されている。

細菌性髄膜炎への処方例

→抗菌薬投与15〜20分前にデキサメタゾン0.15mg/kgを6時間ごとに静注。4日間投与。ただし肺炎球菌以外の起炎菌もしくは細菌性髄膜炎以外の診断となった場合は中止する。

ステロイド治療の基本

ステロイドの作用

- 抗炎症作用

- 免疫抑制作用

- ステロイドホルモンの補充

- 抗炎症作用

はじめに

炎症とは発赤、熱感、腫脹、疼痛、機能障害である。つまりステロイドはこれら5つを抑える作用を持つ。更に言えばステロイドは最強の抗炎症薬であり、即効性もあるため臨床で頻用されている。

ステロイドの使用は非常に多岐にわたり、過剰な炎症による臓器障害の抑制、膠原病・リウマチ・アレルギー疾患にも抗炎症作用で用いたり、末期ガンなどの悪液質と呼ばれる免疫反応による炎症を抑えるために用いられたりと様々。外用薬としては湿疹でも炎症が続くと皮膚のバリア機能が低下し、炎症が更に惹起されやすくなる悪循環に陥るためステロイドで炎症を抑える。

1 ステロイドの得意不得意

ステロイドは好酸球に最も強く効き、好酸球はステロイドを投与することによって速やかにアポトーシスを起こす。次に強いのはリンパ球で大量に投与するとアポトーシスを誘導する。(だからリンパ腫の治療にも用いられる)それ以外にもリンパ球の増殖、サイトカイン産生を抑える作用がある。

この次が単球・マクロファージである。貪食能・抗原提示能・サイトカイン産生能を抑えることができるが活性化したマクロファージを抑えるには大量のステロイドが必要。

最も苦手なのが好中球である。好中球そのものの作用を抑えることはできず、遊走能を抑えることだけ。

好酸球>リンパ球>単球・マクロファージ>好中球

2 合成ステロイドには種類がある

分類分けとしては作用時間、糖質コルチコイド作用、(non-genomic作用)で分けられる。

・作用時間

生物学的半減期を元に分類。ヒドロコルチゾンは短時間型、プレドニゾロン、メチルプレドニゾロンは中時間型、デキサメタゾン、ベタメタゾンは長時間型に分類される。

・糖質コルチコイド作用(genomic作用)

糖質コルチコイド作用により抗炎症作用が出現する。ステロイドは細胞質内に存在するステロイド受容体と結合し炎症性サイトカインの発現を抑制することで抗炎症作用効果を発揮する。これはステロイド投与後から数時間後に効果が発現すると言われている。

ステロイド受容体の数には限りがあり、プレドニゾロン1mg/kgでほぼ全てのステロイド受容体がステロイドと結合すると考えられている。したがって成人ではプレドニゾロン1mg/kgを上限に初期容量を設定する。ちなみに小児領域では1〜2を上限とする。

・non-genomic作用

ステロイド受容体が飽和してもさらに高容量のステロイドを投与するとnon-genomicが出現する。Non-genomic作用の作用機序は明らかではない。Non-genomic作用はgenomic作用の上乗せ効果というだけではなく、投与して数分で効果が発現するという特徴を有する。だから「重症で治療を急がなければいけない」という状況でステロイドパルス療法が選択される。Non-genomic作用はデキサメタゾンとメチルプレドニゾロンで強いとされている。

- 免疫抑制作用

1 ステロイドによる免疫抑制作用

免疫とは非自己を認識して排除する生体内防御機構の一つである。自己―非自己の認識、排除の指示はリンパ球を中心に担われている。ステロイドを高容量で投与するとリンパ球がアポトーシスを起こしたり増殖が抑制されたりして結果的に免疫系が抑制される。免疫系が抑制されることで自己抗原やアレルゲンを異物と認識して排除する働きが弱まり、自己免疫疾患やアレルギー疾患に対しての薬効を発揮する。一方で真菌、ウイルス、細胞内寄生菌を非自己として認識して排除する働きも弱まるため日和見感染のリスクが増大する。

2 免疫抑制作用が出現する時期

ステロイドを投与して数時間以内に出現する抗炎症作用と異なり、免疫抑制作用はすぐには発揮せず、ステロイドを投与して2〜3週間後に出現する。つまり喘息など急性期にPSL 40mgを数日感投与しただけでは日和見感染は出現しない。自己免疫疾患にステロイドを短期間投与しても自己免疫応答は十分に抑制されていない。

3 免疫抑制作用に必要なステロイド量

免疫抑制効果を得るにはプレドニン換算で20mg/日以上が必要と考えられている。効果は容量依存性でありステロイドパルス療法を併用すると早期(2日以内)により強力な免疫抑制効果が出現すると考えられている。つまりプレドニゾロン換算で20mg/日以上を数週間続けると日和見感染のリスクが上がり、ステロイドパルス療法の併用でよりリスクが増加する。

治療に必要なステロイド投与量の目安

生命が危ぶまれる病態や急速進行性の病態→パルス療法

(中枢神経ループス、ループス腎炎、急速進行性糸球体腎炎、肺胞出血、間質性肺炎の急性増悪)

腫瘍臓器障害を有する病態やステロイドパルスの後療法→ステロイド高療法

(間質性肺炎、血管炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、自己免疫性溶血性貧血、特発性血小板減少症)

不可逆的な障害を残す可能性の低い臓器障害を有する病態や免疫より炎症を主に抑えたい病態→中等量

(膜性腎症、器質化肺炎、胸膜炎、IgG4関連疾患、成人Still病・ベーチェット病の発熱、PMR)

- ステロイドホルモンの補充

1 原発性副腎機能低下症

2 続発性副腎機能低下症

下垂体や視床下部疾患に伴う続発性副腎機能低下症ではACTH分泌低下に伴い糖質コルチコイドが低下するが、鉱質コルチコイドはRAA系によって分泌が維持される。よって補充は糖質コルチコイドのみでよい。

3 医原性副腎機能低下症

視床下部―下垂体―副腎系が正常でもステロイドを投与しているとネガティブフィードバックでACTHの分泌が抑制される。PSL7.5mgまたはデキサメタゾン0.5mg以上を3週間以上投与すると視床下部―下垂体―副腎系が抑制されると考えられている。よってこのような条件に当てはまる場合はステロイドを急に中止してはいけない。また敗血症や手術の際にはストレスに応じてステロイドが分泌されなくなるので補充する必要がある。

- 妊婦・授乳婦・小児に対するステロイドの注意点

1 妊婦

妊婦には通常プレドニゾロンを投与する。プレドニゾロンは90%胎盤で分解され胎盤移行性は10%程度とされている。ヒドロコルチゾンも胎盤移行性は10%程度であり、妊婦にも使用可能。メチルプレドニゾロンは18〜45%と妊婦には不向き。

プレドニゾロン15mg以上の投与では口蓋裂が増加するという報告があり、15mg未満の投与が望ましい。しかし重篤な疾患や緊急時はこの限りではない。

デキサメタゾンやベタメタゾンの胎盤移行性はそれぞれ100%と30%とされており妊婦への投与という観点では不向きではあるが、胎児にステロイド投与を行うとき(胎児副腎でのコルチゾール合成障害が原因で起こる先天性副腎過形成症、胎児肺の成熟目的、抗SS―A抗体が原因で起こる胎児心ブロックなど)

2 授乳婦

授乳婦にもプレドニゾロンを投与する。母乳にはプレドニゾロンの血清濃度の5〜25%が移行すると考えられている。ただしPSL50mg以上内服している場合は内服後4時間は授乳を避けることを推奨されている文献もある。

3 小児

小児に対するステロイドで問題となるのは成長障害である。視床下部―下垂体―副腎系の抑制と同様に長時間型のステロイドで生じやすく、隔日投与で生じにくいとされている。PSL(0.075~0.125mg/kg)と低用量でも出現する可能性があり、高用量になるほど成長障害が顕著になる。

ステロイドの副作用・予防

ステロイドは非常に多種多様な副作用があり、副作用は必発といっても過言ではない。そこでステロイド投与中の患者には副作用を予防する治療が必要となってくる。そこで副作用の出現時期などを理解することは必要不可欠である。

|

開始当日から |

不眠、うつ、食欲亢進、 |

|

数日後から |

血圧上昇、Na↑、K↓、浮腫、精神症状 |

|

2〜3週間後から |

|

|

1ヶ月後から |

易感染性、中心性肥満、多毛、ざ瘡、無月経 |

|

1ヶ月以上後から |

紫斑、皮膚線条、皮膚萎縮、ステロイド筋症 |

|

長期的に |

1 不眠・精神症状

症状はステロイドの量に依存性である。不眠はステロイド開始直後から精神症状は数日〜10日後より出現する。特に高用量ステロイドでは多弁・多動などの気分高揚や躁症状が先行してからうつ症状へ移行する例が多い。ステロイド治療開始後「眠れていますか」「気分は落ち込んでいないですか」など積極的に質問することが必要。ステロイド精神病の治療は可能な限りステロイドの減量または中止である。原疾患の治療で中止や減量が難しい場合は精神科コンサルトで向精神病薬を使用する必要があるかもしれない。

2 続発性副腎不全

健常人ではプレドニゾロン換算で1日3〜5mgのステロイドホルモンが分泌されている。肺炎などの身体ストレス下では通常内因性ステロイドが放出されるがプレドニゾロン投与期間が3週間以上の患者ではHPA系が抑制されているためストレスに対応できない。高齢者では1日3〜5mgの長期内服でも相対的副腎不全をきたす可能性があり補充を検討する。

長期合併症として有名ではあるが最も骨量減少スピードが速いのはステロイド開始〜3ヶ月間である。具体的にはプレドニン5mg/日を3ヶ月以上の期間使用予定の閉経女性および50歳以上の男性は骨粗鬆症予防の適応となる。

危険因子を数値化してスコアが3点以上あれば治療対象となる。

4 無菌性骨壊死

特発性大腿骨頭壊死とも呼ばれているがプレドニン15mg以上で特に治療初期に大量ステロイド投与された場合にはリスクが数倍になる。膝骨壊死や上腕骨頭壊死を併発している場合もある。ステロイド使用に加えて、アルコール依存や全身性エリテマトーデスが無菌性骨壊死のリスクである。急性の股関節痛や肩痛などを訴える。一度骨頭が潰れてしまうと元には戻らないため荷重をかけないように日常生活上の指導をしておくことが一番大切。治療はビスホスホネートが有用で、進行した例には人工骨頭置換術、人工関節置換術などを行う。

5 糖尿病・肥満

ステロイドによる糖尿病や肥満の原因はインスリン抵抗性が主であるたね空腹時血糖が正常なこともある。視床下部の食欲中枢を刺激して過食になりうるため食事料への注意も大事。定期的に血糖値をモニターしながら経口血糖効果薬を併用する。Cushing症候群と同じような用量および使用期間依存性にステロイド開始1、2ヶ月後から出現してきます。満月様顔貌と中心性肥満を特徴とする。

6 ニューモシスチス肺炎(PCP)

ニューモシスチス肺炎はプレドニン20mgを1ヶ月以上使用する場合にリスクが高くなる。予防に一定の基準はない。予防の際にはST合剤(バクタ)1錠を内服する。皮疹などの副作用が強く継続が困難な場合にはアトバコン、ペンタミジン、ダプソンなどを使用する。

7 感染症

ステロイド用量依存性にリスクが高くなり特にプレドニゾロン10mg以上または積算投与量700mg以上ではリスクが上がると考えられている。

8 消化管潰瘍

ステロイドとNSAIDsの併用ではリスクが高い。ステロイド単剤ではそれほどリスクは高くないものの高齢者であったり、絶食などストレスがあれば投与開始でいいと考える。